「ライティングに時間がかかる!早く書けるようになりたい!」

「ライティング案件を受注できたけれど、どうやって書き始めたらいいのか分からない!」

「他のライターさんはどんな風にライティングを進めているの?」

そんな悩みを持っている人は多いでしょう。

今回は、ライティングの進め方を初心者向けに解説したいと思います

ライティング初心者の方 !

原稿がなかなか進まない !

ブログを書くのに時間がかかる !

とまと

とまと手順を理解すればスムーズに書き進められます!

副業ライターの学校のおすすめ

- ライティングは「手順」に沿って進めると効率がいい!

- 初心者は「手順」をしっかり理解しよう!

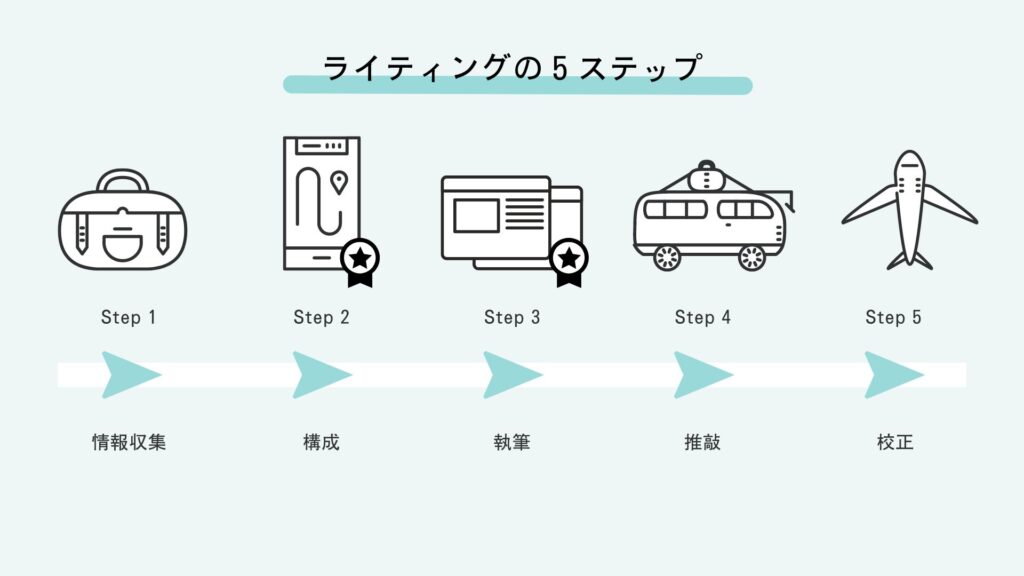

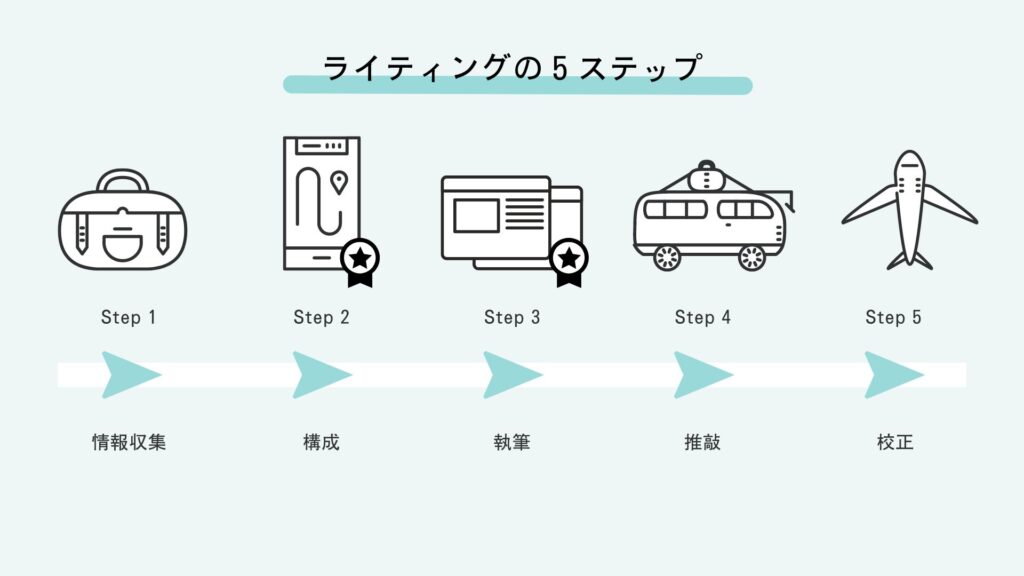

ライティングの手順

まずは、ライティングの手順を説明します。

僕は、以下の手順でライティングしています!

「ライティングに時間がかかる!」という方は、Step1~5のプロセスの通りに進められていないかもしれません。

僕は、「想像以上に時間がかかってしまった・・・」という案件を数多く経験しています。

そんな案件に共通して、Step1~5のプロセスの通りに進められていませんでした。

●情報収集しながらライティングしたり

●ライティングしながら推敲したり

●校正した後に情報収集したり

書き進めては出戻り、推敲・校正した後にその文章をボツにしてしまったりと、無駄がたくさんあったんです。

効率よくライティングを進めるには、可能な限り、一定方向のプロセスで執筆することを心がけましょう!

次から、それぞれのステップについて説明していきます!

Step 1. 情報収集

何もないところから、文章を書くことはできません。

ライティングするには、素材が必要なのです。

取材したり、資料を調べたり、検索したりして素材を入手します。

文章の良し悪しは素材に大きく左右されます!

Webライターの場合、「読者がどんなキーワードで検索するか?」を調べる必要があります。

インタビュー記事では、インタビュイーの言いたい結論につながるように、

読者が知りたい情報につながるように上手く質問をする必要があります。

具体的なテクニックは別記事で解説予定!

テーマとロジック

情報収集の際に、気にしておいてほしいのが「素材がテーマとロジックのどちらに分類されるか」ということです。

素材には、テーマ(主題)とロジック(論理展開)の大きく二種類に分けられます。

素材を、テーマとロジックに分けて整理することで、必要な情報・不足している情報が見えてくるのです。

テーマとロジックがどういうものなのかを見てみましょう。

テーマとは?

テーマとは、「言いたいことは何か」「何を伝えるための文章か」ということです。

その文書の目的に当たるものです。つまり著者の主張です。

ライティングではテーマを設定することが最も重要です。

テーマがない文章を読むと、「結局何が言いたいの?」と感じます!

ロジックとは?

ロジックとは「テーマを説明する骨格」のことです。

テーマが主張だとすれば、ロジックはその主張を裏付ける論理展開です。

ロジックが破綻している文章は、説得力を失います!

テーマとロジックの具体例

テーマとロジックの具体例を挙げると、以下のような感じです。

【テーマ】

文章にはテーマとロジックが重要である。

【ロジック】

テーマがないと文章に筋が通らない、ロジックがないとテーマの説得力が出ないからである。

【テーマ】

太郎は車よりも電車を使うべきだと主張した。

【ロジック】

車は便利だが、途中の桜並木通りはよく交通渋滞しているし、電車のほうが到着時刻を正しく予想できる。それに、この会議で遅刻すれば、大きな契約をフイにしてしまうかもしれないからだ。

「テーマとロジックが補えるかどうか」という視点で、

情報収集するといいです!

Step 2. 構成

素材をもとに文章を書くわけですが、ここで気にしたいのが構成です。

構成とは、文章の骨格のようなものです。

文章にはいろいろな型(スタイル)があり、構成を作るときのガイドにします。

Step 2では、Step 1で得られた素材を、骨格に当てはめていきます!

いくつか代表的なものを紹介しますね。

起承転結

起承転結は、最も有名な文章の型の一つ!

小説や演劇、映画などのストーリーもので、よく使われますね。

4コマ漫画もこの型がしっくり合います!

起承転結は以下のとおり。

- 起:物語の始まり。物語が展開するきっかけとなる。

- 承:物語が本格的に動き出す。

- 転:物語の流れが大きく変わる。

- 結:しめくくり。物語の結末。

起承転結は、もともと中国で使われていた漢詩の構成です!

起承転結の例を以下に紹介しますね。

起:桃太郎が誕生する。

承:仲間(犬、サル、キジ)とともに鬼ヶ島へ

転:鬼たちと対決し、勝利する。

結:平和を取り戻し、宝をゲットする。

起:浦島太郎は、浜辺でカメを助ける。

承:カメはお礼に浦島太郎を竜宮城に案内する。竜宮城で楽しいひと時を過ごす。

転:「開けてはならない玉手箱」をもらい、竜宮城から帰る。

結:玉手箱をつい開けてしまい、老人になってしまう。

ライターとして、起承転結で文章を書くことはすくないかもしれません。

ただ、文章のキホンとして知っておくべきだと思います!

IMRaD

医学分野の研究論文では「IMRaD」が使われます。

IMRaDは、Introduction, Methods, Results and Discussionの頭文字を取ったものです。

- Introduction(導入):その研究を行った背景

- Methods(方法):その研究の具体的方法

- Results(結果):その研究から得られた結果

- Discussion(考察):結果からどう解釈できるかの考察

医学論文を書くことはなくても、

読む機会がある人は、IMRaDの構造を理解しておくといいと思います!

詳しくは以下も参考になります。

PREP法

最後に紹介するのが、PREP法と呼ばれるものです。

PREPは、Point、Reason、Example、Pointの頭文字を取ったものです。

PREP法は「結論→理由→具体例→結論」の流れで構成する、先に結論を述べる文章の型です。

Point :ポイント(結論/主張)

Reason :理由(結論・主張に至った理由)

Example:例示(理由を説明するためのデータ・根拠や事例)

Point :ポイント(結論/主張/まとめ)

Webライティングと最も相性がいい文章の型だと思います。また、ビジネス文書でもPREP法が注目されています。

Webでは、興味がない記事は読まれないので、

結論を先に述べるPREP法は、Webに適しています!。

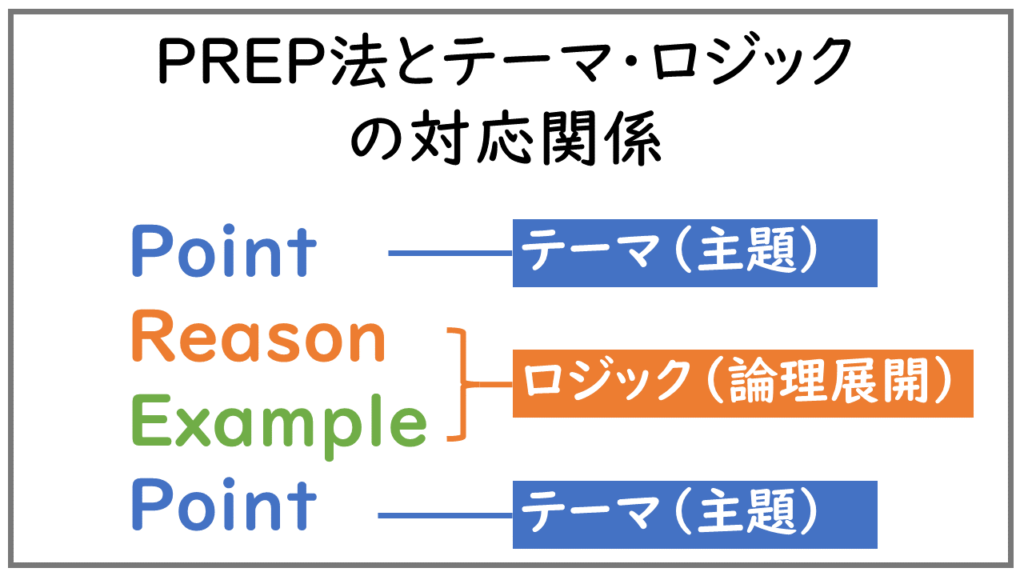

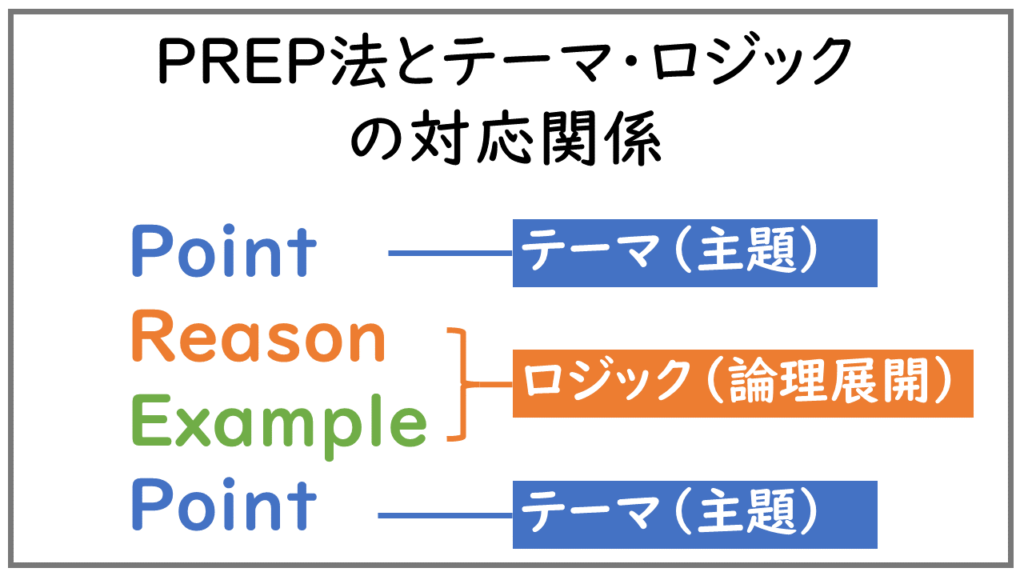

PREP法とテーマ・ロジックの対応関係

先述したテーマ・ロジックは、PREP法と対応しています。

(テーマがPointに、ロジックがReasonとExampleに対応)

例文を挙げると、以下のようになります。

【Point】

Web記事はPREP法で書くべきである。

【Reason】

なぜなら、Webでは興味のない記事はまず読まれないからです。そのため、最も惹きつける結論を最初に記載するPREP法がWeb記事には適してる。

【Example】

実際にPREP法で書かれた記事の完読率が高いという調査結果もある。

【Point】

よってWeb記事はPREP法で書くべきである。

Webライターは、構成を考えるときには、

集めた素材がPREPのどこに当てはまるかを考えてみるとよいです!

(追記)さくちょ(@sakuchoman)さんの投稿がすばらしいので、シェアさせていただきます!

Step 3. 執筆

構成に沿って、文章を組み込んでいく作業がStep3(執筆)です。

実は、Step1(情報収集)とStep2(構成)ができれば、8割は完成したようなものなのです。

執筆の際には、論理矛盾がないか、読者が知りたい補足情報を加えられながら執筆すると良いでしょう。

Step 4. 推敲

文章の良し悪しは「Step 1. 情報収集」,「Step 2.構成」で8割決まってしまいます。

9~10割の完成度に持っていく作業が推敲です。

推敲して、文章を洗練させていきます。

なお、推敲については以下の記事でも取り挙げました。

推敲は「意味のわかりやすさ」、「読みやすさ・語呂の良さ」などの様々な視点から検討します。事例を紹介します。

意味の分かりやすさ

【改善前】太郎くんはバイトが長引いたため待ち合わせに遅刻しそうだと俊夫くんにLINEをした。

【改善後】太郎くんは俊夫くんにLINEをした。バイトが長引いたため待ち合わせに遅刻しそうだからだ。

主語と述語が離れていると、意味を取りづらい文章になりますね。改善例では述語を移動させて、2文に分けました。

【改善前】太郎くんは「今日カラオケにいこう」と言ったので駅前で待っていた。

【改善後】太郎くんは「今日カラオケにいこう」と言ったので、私は駅前で待っていた。

駅前で待っていたのは誰でしょう?曖昧な場合には主語を補ってみましょう。

【改善前】最も重要なことは慎重さであるが、よく考えてみると慎重さだけでなく、積極性も必要であり、そうなれば、度胸や器量も要だと言えるかもしれない。

【改善後】最も重要なことは慎重さである。しかし、よく考えてみると慎重さだけでなく、積極性も必要だろう。そうなれば、度胸や器量も要だと言えるかもしれない。

一文が長いと、とたんに理解しにくい文章になります。適度に文章を切って接続詞でつなぎましょう。

【改善前】赤いケーブルとマウスを購入した

【改善後】マウスと赤いケーブルを購入した

改善前の文章では「ケーブルとマウスの両方が赤い」「ケーブルだけが赤い」に2通りの解釈ができてしまいます。

【改善前】3日前に公園で失くした財布が交番に届けられた。

【改善後】公園で3日前に失くした財布が交番に届けられた。

改善前の文章では「3日前に失くした」「3日前に交番に届けられた」に2通りの解釈ができてしまいます。

読みやすさ・語呂の良さ

【改善前】私の母親の友人の勤め先は大手飲料メーカーです。

【改善後】私の母親の友人は大手飲料メーカーに勤めています。

「の」が続いているため、まどろっこしい印象を持ちます。

【改善前】夏休みは祖母の家に行きました。海で遊びました。そして、スイカ割りをしました。夜は花火をしました。

【改善後】夏休みは祖母の家に行き、海で遊びました。その後、スイカ割りをして、夜には花火をしました。

この文章では「~ました」が続いていて、まどろっこしい印象を持ちます。

【改善前】クライアントにメールを送信。内容はパンフレットの誤植の件の謝罪。現状の対処法と今後の再発防止策を含む。

【改善後】クライアントにメールを送信した。内容はパンフレットの誤植の件の謝罪。メールには、現状の対処法と今後の再発防止策を含めている。

体言止めが続くため、ぶっきらぼうな印象を与える文章になっています。体現止めの割合を減らし、文体を調整しました。

【改善前】ライス及びパン又はスパゲティ

【改善後】ライスおよびパンまたはスパゲティ

開く・閉じるのどちらがよいか。「及び」や「又は」は開いたほうがよい。

| 【誤】~と言うXX、~と云うXX 【正】~というXX | 「言う」という意味が薄い場合には開く |

| 【誤】及び 【正】および | 基本的には開く。ただし、法文などを引用する場合は、原典記載を優先する。 |

| 【誤】又は 【正】または | 基本的には開く。ただし、法文などを引用する場合は、原典記載を優先する。 |

Step 5. 校正

校正は誤植を失くすために必須の工程です。

なお、校正については以下の記事でも取り挙げました。

校正では「内容の誤り」、「文法ミス」、「用語の不統一」を確認します。

内容の誤り

数的データは、誤植の原因の宝庫です。校正での重要なチェック内容の一つです。

1928年に輸入されたビンテージワイン ⇒年数は合っている?

5年ぶりにメガホンを取った映画監督 ⇒5年ぶりは正しい?

平均年齢100歳のバンドグループ ⇒平均年齢100歳。計算は合っている?

最上表現も同様に、必ず事実確認をしましょう。

日本で「唯一」の博物館です。 ⇒唯一って本当?

世界初の取り組み ⇒世界初って本当?

業界トップの売上を誇る企業 ⇒業界トップって本当?

固有名詞の誤り

固有名詞の誤りは、クレームに繋がります。必ずチェックしましょう。

参考にしたHPの記載に誤りがあることもありますので、かならず複数を確認しましょう。

渡辺さん/渡邊さん/渡邉さん

〇×パブリケーションズ/〇×パブリッシング

日本公衆衛生学会/日本公衆衛生協会

用語の不統一

同音・同義の語句に異なる文字表記が付されていることを表記ゆれ(用語の不統一)といいます。

表記ゆれは拙い印象を与えるため、可能なかぎり用語を統一させます。

匂い/臭い/ニオイ

引っ越し/引越し

ひと/人/ヒト

ねこ/猫/ネコ

どの用語に統一すればよいか迷う場合もあるでしょう。

そのような場合には、記者ハンドブックや用事用語集を活用しましょう。新聞で用いられている用語辞典です。

まとめ

今回は、初心者がライティングする上で、必要なステップを紹介しました。

この手順に沿ってライティングを続けると、上達すると思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コメント